隨著健康檢查的普及與對胃鏡檢查的重視,越來越多人在檢查中發現自己患有胃瘜肉。胃瘜肉(gastric polyps)是胃黏膜層不正常突起的病灶,大多數是良性的,但某些類型仍可能有癌變風險。因此,了解胃瘜肉的種類、成因、症狀、治療與預防方法,有助於早期掌握與妥善處置,降低對健康的潛在威脅。

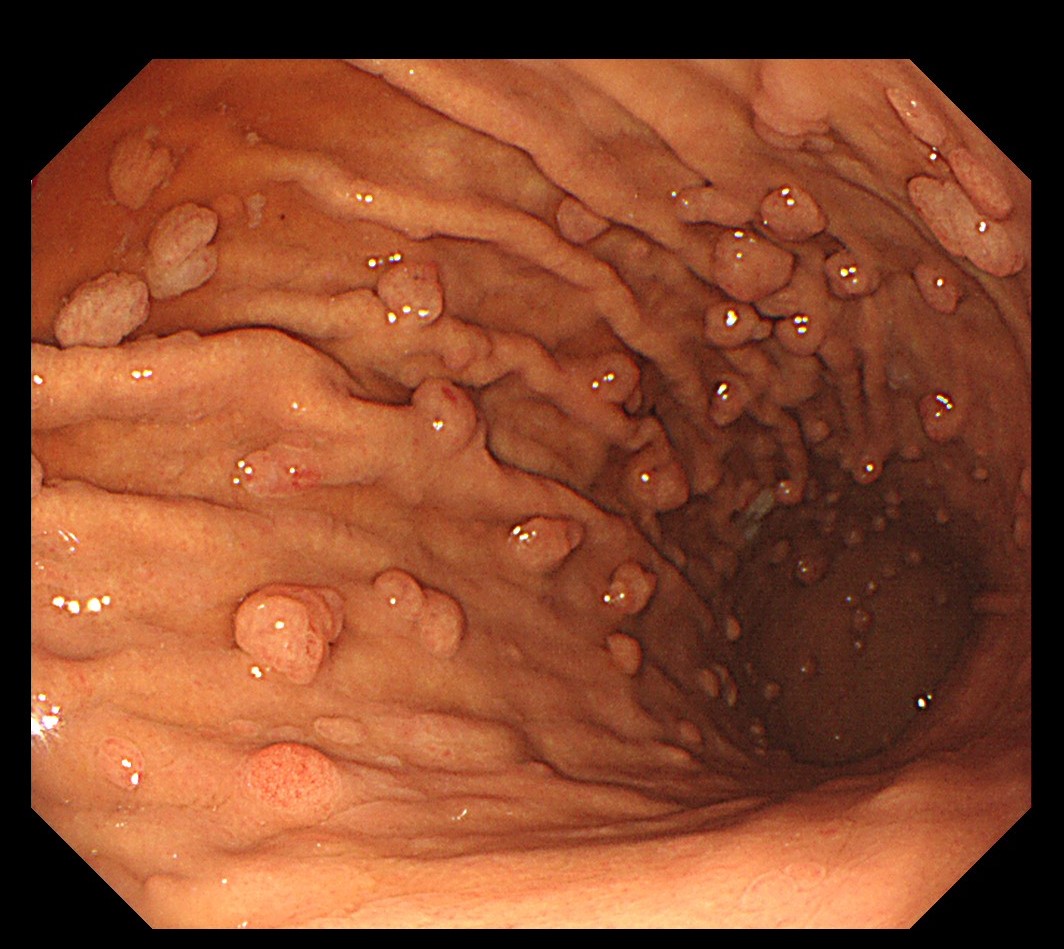

日前一位40多歲、十分注重飲食與健康的老師來到本院,接受全身健診,沒想到胃鏡檢查竟發現胃內長滿數不盡的瘜肉,一顆一顆分散在胃體部跟胃底部,大小不一從0.3cm~1公分左右的都有,令人怵目驚心。

所幸經醫師診斷研判屬於多發性胃底腺瘜肉,雖然胃底腺瘜肉幾乎都是良性,但大於1公分或表面有糜爛、紅腫等狀況時,還是建議切除,並安排長期追蹤。

胃瘜肉常無明顯症狀

胃瘜肉是指胃內壁黏膜增生而形成的隆起病變,可分為單一性或多發性,瘜肉外觀可能是平坦或乳突狀,或帶有蒂的腫塊。

多數胃瘜肉是在接受胃鏡檢查時無意間發現的,患者往往沒有明顯症狀。瘜肉的大小通常從幾毫米到數公分不等,大多數屬於良性,但某些類型有癌變的可能性,特別是在特定高危族群中更應加以注意。

胃瘜肉有哪些類型

胃瘜肉其實並不少見,常見為底腺性瘜肉、增生性瘜肉和腺瘤性瘜肉3種,絕大部分的胃瘜肉屬於良性的底腺性與增生性瘜肉;而較可能有癌變機會的腺瘤性瘜肉(胃腺瘤),約佔6%~10%左右。

- 胃底腺瘜肉

胃底線瘜肉是最常見的胃瘜肉類型,大約占90%的比例,女性患者較男性多。主要的因素可能與家族遺傳與體質因素,此外長期使用俗稱「制酸劑」的氫離子幫浦阻斷劑也可能誘發胃底腺瘜肉。

胃底腺瘜肉通常為良性,若小於1公分不用太擔心,大於1公分,或者瘜肉表面有潰爛才建議切除。

- 增生性瘜肉

增生性瘜肉與胃黏膜的慢性發炎、幽門螺旋桿菌感染有關,好發於慢性胃炎的病人。增生性息肉通常小於1公分,也屬於良性的瘜肉,比例約佔5~10%。

增生性息肉癌變的機率不到1%,但如果大於2公分時,癌變的機會增加,或是增生性息肉看起來表面如爛草莓、易出血,或是長在幽門出口附近,可能影響食物通過進入十二指腸,就建議切除。

- 胃腺瘤性瘜肉

約占所有胃瘜肉的1~2%,腺瘤性瘜肉屬於腺體細胞不正常增生,與幽門桿菌感染及萎縮性胃炎、腸化生(胃反覆發炎使一部分胃黏膜細胞萎縮再轉變為腸細胞)具有「癌前病變」特性,越大癌變風險越高,尤其超過2公分則惡性機率上升,通常胃鏡檢查發現的話一律建議切除,並每年胃鏡追蹤。如有幽門螺旋桿菌感染也建議要儘快治療。

胃瘜肉類型、成因與癌變機率

| 類型 | 發生原因與特徵 | 癌變機率 |

|---|---|---|

|

胃底腺瘜肉 |

常見於長期使用氫離子幫浦抑制劑(PPI)的人。和家族遺傳與個人體質也有關。多為多發、分布在胃體或胃底

|

極低(<0.1%) |

|

增生性瘜肉 |

多由慢性胃炎、幽門螺旋桿菌感染導致胃黏膜增生所引起,常為單顆、小於1公分 |

低(<1%) |

|

腺瘤性瘜肉 |

屬於癌前病變 通常與幽門螺旋桿菌感染、腸化生與胃黏膜異常增生有關,分為管狀、絨毛狀與混合型 |

高 |

為什麼會長胃瘜肉呢?

胃瘜肉的形成往往與以下因素有關:

1. 慢性胃炎

長期胃部發炎導致黏膜增生,是過度增生性瘜肉的主要原因。

2. 幽門螺旋桿菌感染

幽門螺旋感菌會造成胃黏膜持續發炎,增加胃瘜肉形成的風險,並與胃癌發展密切相關,因此建議民眾要積極治療。

3. 長期使用制酸藥物(如PPI)

抑制胃酸分泌雖可減輕胃食道逆流等症狀,但可能導致胃底腺過度增生,形成瘜肉。

4. 遺傳體質因素

像家族性腺瘤性息肉症(FAP)患者,常出現多發性瘜肉,並有較高的癌變風險。

5. 飲食與生活習慣

高鹽、高脂、醃製食品、抽菸與飲酒等不良生活習慣,可能增加胃瘜肉及胃部病變機率。

定期胃鏡檢查 避免生生不「瘜 」

大多數胃瘜肉無明顯症狀,常在健康檢查中才被發現。不過,當瘜肉較大或數量較多時,可能出現上腹悶脹、脹氣、噁心嘔吐、食慾不振、消化不良、解黑便等症狀,若瘜肉造成胃出血,可能導致貧血或胃痛。

提醒大家,胃瘜肉雖多數為良性,但不可掉以輕心。藉由定期胃鏡檢查早期診斷、追蹤與治療,可有效控制瘜肉的發展,杜絕可能癌變的風險。當然,維持健康生活型態、改善飲食、預防幽門螺旋桿菌感染等,都是預防胃瘜肉、胃癌發生的根本之道。